在传统的安卓架构中,应用开发者使用的 Java 代码,与最终驱动硬件的底层 C/C++ 代码之间,隔着一个名为 ART 的虚拟机。

这就像一个「多层翻译」系统:Java 代码的指令需要先被虚拟机「翻译」一次,才能传递给底层代码去执行。

这个过程效率低下,而且信息在层层转手中容易失真,因为 Java 语言本身是「通用型」的,它不像 C 语言那样对 CPU 有着「专属」和深刻的理解。

测试数据显示,这种架构导致的算力浪费可能超过 30%。

这道「墙」的存在,使得上层应用的优化意图很难精准传达到硬件层面,导致了「算力空转但卡顿依旧」的尴尬局面。

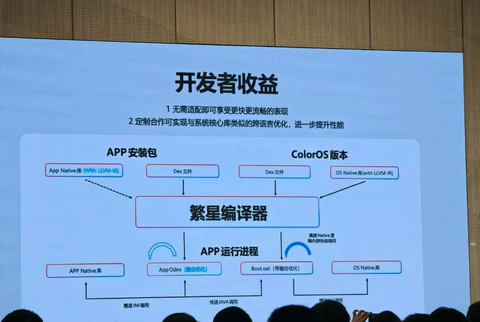

在编译领域,有一个被公认为最先进、最高效的工具链叫 LLVM,但安卓过去只给底层的 C/C++ 代码使用,上层的 Java 代码是没有的,而 OPPO 这次做的,就是为 Java 而生,核心是将 Java 代码、虚拟机逻辑和原生 C 代码,全部翻译成同一种能被 LLVM 理解的「底层语言」,跑在统一的框架内进行协同优化。

这就带来了「1+1 远大于 2」的效果,以及另一个新技术——「跨级融合编译」。

在过去,系统对 Java 代码的优化和对 C 代码的优化是相互隔离的,而现在,因为它们「说」的是同一种语言,编译器得以洞察一个操作指令的完整生命周期——从用户在屏幕上的点击,到最终 CPU 执行的具体任务——并对整个路径进行全盘优化。

比如,过去一个动画的每一帧展开,都需要在 Java 层和 C 层之间来回传递四次信息;而现在,Java 代码可以直接与底层 C 代码「对话」,减少了中间环节的巨大消耗。这种融合编译带来的效率提升,远非局部优化所能比拟。

从更宏观的视角来看,苹果 iOS 向来被认为是系统流畅的天花板,而苹果之所以流畅,很大程度上得益于其封闭生态带来的垂直整合优势:从芯片、操作系统到开发语言(Swift),都由自己掌控,并统一使用 LLVM 这套高效的编译工具链,天然就不存在安卓的「翻译墙」问题。

所以 OPPO 所做的,就是通过行业领先的软件工程技术,强行打通 Java 到 LLVM 的链路,实现类似苹果那样的闭环优化路径。

|